TOP

> 商品別から探す

> 壁掛け

> 桜皮細工(かばざいく)

TOP

> 商品別から探す

> Original works

> 桜皮細工(かばざいく)

TOP

> 色別カテゴリー

> 茶・ベージュ

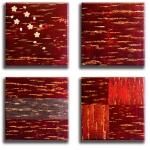

《壁掛け》桜皮細工(かばざいく)4枚セット(さくら、無地、貼りわけ、市松)樺細工

日経新聞で「壁掛け桜皮細工販売開始」が記事に!

木の美しさを引き出す

「壁掛け桜皮細工(かばざいく)。」

この皮の美しさには目を見張りました。

あのごつごつした桜の皮を平らに磨き上げ、

まるで鏡のように光を反射するさまは、圧巻です。

あめ色の桜皮細工は、光の加減・見る角度で、

赤茶色からこげ茶色までさまざまに表情を変え、

お部屋を彩ります。

どこでも似合うシンプルさ

木目の美しさを引き出せるようデザインはシンプルに。

形も、場所やレイアウトを選ばない正方形としました。

シンプルな木目のアートなので、

和室でも洋室でも似合います。

お好きなお部屋、お好きなレイアウトでお楽しみください。

飾るのも簡単

飾り方も簡単。0.2kgと軽いので、付属の画びょう程度の太さの

くぎを壁に刺して、引っかけて飾るだけ。

細いくぎなので、抜いても跡がほとんど残らない。

賃貸住宅でも安心・手軽にお楽しみ頂けます。

一生続く美しさ

茶筒・お盆などの日用品に使われる桜皮細工。

商品の耐久性にもしっかりと配慮。

角館で、桜皮細工は、表札にも使用されています。

雪深い厳しい自然環境にも耐える強い工芸品なんです。

着色などもしていない天然素材ですので、色抜けの心配もなし。

本革製品のような色の経年変化が楽しめます。

壁掛け桜皮細工は、表皮だけでなく、芯材にもこだわりました。

木肌がきれいで、茶筒の芯材にも使われるシナノキを使用。

永く変わらない美しさを保ちます。

ほこりを払う程度の簡単なお手入れで半永久的にお部屋を彩る。

一生ものの逸品です。

今どきの日本のおうちに

似合う壁掛けを作りたい

〜壁掛け桜皮細工(かばざいく)が生まれるまで〜

「今どきの家に似合う壁掛けを作り出したい!」

その想いをついにひとつの形にすることが出来ました。

日本の伝統工芸。

和紙が無形文化遺産に登録されるなど、

世界に誇る日本の技です。

今回、注目したのは茶筒で有名な秋田 角館(かくのだて)の

伝統工芸 桜皮細工。

磨き込んだ山桜の樹皮を使用した皮細工です。

あめ色の深い茶色がとても美しい。

「和」の印象が強いですが、天然の木を磨いただけなので、

本来的には、和も洋もないはずです。

「木目の美しさを前面に出したシンプルなデザインにすれば、

今どきの洋風の家にも、きっと似合うはず」

そんな想いを抱き、角館の職人さんに相談に行ったところ、

快くご協力いただけることに。

こうして、「壁掛け桜皮細工」が誕生することになりました。

伝統工芸 桜皮細工とは

始まりは江戸時代。

佐竹藩 下級武士の内職として、始まったそうです。

正倉院の宝物に桜皮を使用した工芸品があり、

万葉集や源氏物語にも記述があることから、

起源は古く、日本古来の伝統工芸と考えられています。

明治維新後、禄を失った武士が本格的に取り組み、

広がっていきました。

そして、皇室の献上品に採用されるなど隆盛を誇るように。

山桜の樹皮を利用する工芸品は世界に類がなく、

珍しいとのこと。

桜皮細工・樺細工は、秋田県 角館町(まち)で

制作された物にのみ使われる名称です。

(文章・榎本高行)

|

【商品の説明 】

茶筒で有名な日本の伝統工芸桜皮細工(かばざいく)。

希少な日本の山桜の皮を美しく磨き上げた伝統工芸です。

その輝きは、まるで「木の宝石」。

今回、その桜皮細工を今どきの日本の家に似合うよう新たにデザインしました。

あゆわらオリジナル企画・販売の作品です。

アートフォト・水彩画・リーフパネル・風景画などの絵画・アートフレーム、フォトフレームなどを

インテリアとしてお部屋に飾り、癒やしの空間を演出しませんか?

新築祝い、開店祝い、結婚祝い、出産祝いや誕生祝いなどのおしゃれなギフト(贈り物)としても好評です

| 特記事項 |

限定生産品です。突然の品切れにより作品をご用意できない

場合もあります。その際はご容赦ください。

天然素材を使用した手作り品のため一点一点表情が異なります。

商品画像と異なる木目の作品が届きますが、世界で一つの作品、

手作り品のよさと感じていただければ幸いです。 | | |

| 「壁掛け方法」と「抜き跡」 |

|  |  |  |

| ①かなづち・10円玉などで、付属のくぎを壁に取り付ける。 | ②桜皮細工裏側の壁掛け用の穴を確認する。 | ③穴をくぎに引っかけて完成。 | ④くぎが細いので抜いても跡があまり残りません。

それでも気になる場合は、市販の「穴うめ材」で、ほぼ視認できなくなります。 |

風景写真や風景画(絵画)などのアートをインテリアとしてお部屋に飾り、

癒やしの空間を演出しませんか?

新築祝、開店祝、結婚祝や誕生祝などのおしゃれなギフト(プレゼント)としても好評です

絵といえば、ピカソ、ルノワール、ゴッホのひまわりといった名画が有名。

そのほか、フェルメールの青いターバンの少女(真珠の耳飾りの少女)を思い浮かべる人も多いはずです。

西洋画だけでなく、赤富士・富士山や桜といった日本画もよく聞きます。

アートはインテリアとしてリビングの壁に似合うことも大切です。

たとえばディズニーのようなかわいい壁掛け・壁飾りもおすすめ。

絵画は癒し効果もあるので、プレゼントとしてのご利用も多いです。

納期目安:この作品は、通常1週間かからないぐらいから2週間のお届けです。お急ぎの場合は、ご相談くださいませ。精一杯対応いたします。

この商品を買った人はこんな商品も買ってます

《色紙掛け軸》葛谷聖山(梅月)色紙掛

《絵画》ダンフイ ナイ チューリップ イン オーベルジーヌ ハットボックス

絵画 壁掛け フック Jフック/石こうクギセット 激安バルク品 メール便

人気作品紹介

ひまわりの丘1 スペイン・アンダルシア

10,000円(税込11,000円)

スペインのアンダルシア地方のひまわり畑をモチーフに、明るくさわやかな風景をイメージして制作された創作アートです。

あゆわら創業期から続く、オリジナルアート。署名、ロット番号入りでの販売となります。

|

壁掛け桜皮細工(かばざいく)

18,000円

(税込19,800円)

200年以上続く日本の伝統工芸 桜皮細工。

その伝統工芸を今どきの家に似合うようシンプルに新しくデザイン。

発売開始が日経新聞で記事になりました。

楽天ランキング1位も受賞した人気作。

あゆわらオリジナル企画・販売作品です。

絵本フレーム 星の王子さま 大切なものは目に見えない

2,500円(税込2,750円)

名作「星の王子さま」。

シンプルで印象に残る絵、ひと言ひと言が心に残る名言の数々。

サン・テグジュペリによる傑作。大人になってから読み返したい一冊です。

その名言と挿絵を額装しました。

|

ボタニカルフレーム シュガーバイン

4,090円円

(税込4,499円)

両面ガラスにフェイクグリーン&フラワー(模造の葉っぱやお花)を収めた壁飾り。

あゆわらで1点1点手作りしているこだわりの作品。

壁掛けなので場所いらず、水やりなしの手間いらず。 枯れないので、ずっとお部屋を彩ってくれる逸品です。

リーフパネル モンステラ

4,999円(税込5,499円)

両面ガラスで背景が透ける珍しいフレームに、模造の葉っぱを配置。

植物は、主張が強すぎず、どこでも飾りやすい。

水やりも必要なく、枯れないし、壁掛けなので場所もとらない。

手軽なみどりなのが人気の理由。

|

アートフォト 青空と雲

10,000円

(税込11,000円)

青い空に白い雲、緑の大地。

これぞ、北海道 富良野という印象の風景。

雲の形から風を感じます。

ここに行って、しばらく寝そべりたいです。

モネ 庭園のアーチスト

17,271円(税込18,998円)

印象派の大画家クロード・モネ作

「アルジャントイユのモネの庭」の複製画です。

鮮やかなダリアの群生と庭に佇む男女の対比が印象的です。

109cmx44cmという迫力あるサイズでこのお値段。

しかも、絵の表面に手作業でデコボコをつけ油絵の質感を表現するゲル加工付き。

|

アートフラワー ゴールドエース

12,000円

(税込13,200円)

枯れない・清潔・手間いらず。

お花育てが苦手な人にも好評。

生花と違い、雑菌が少なく、水やりなどのお世話も必要なし。

飾れる期間を考えると経済的。

光触媒で消臭・抗菌効果も。

お祝いでも定番人気です。

アートパネル レモネード

3,000円(税込3,300円)

かわいらしいサイズでお求めやすい価格のアートパネル。

トイレのワンポイントにもピッタリ。

レモンにちなんだ英語の格言入り。

"If life gives you a lemon,make lemonade"

「運命が(酸っぱい)レモンをくれたら、それでレモネードを作ろう」

|

ミディ胡蝶蘭(生花)

6,100円

(税込6,710円)

かわいらしいお花が特徴的。

黄色や白の品種、他サイズも取り揃えています。

品種改良により9か月も咲き続けるほど強い品種も登場。

世界らん展日本大賞など各賞受賞。

お誕生日祝いでも好評です。

ゲルアート 目ざめのキス

7,675円(税込8,443円)

青く広がる海。白い雲。

地中海でしょうか。

眺めていると潮風を感じそう。

絵の表面に手作業でデコボコをつけ油絵の質感を表現するゲル加工アートです。

|

アートグリーン 壁掛けフィロ

5,000円

(税込5,500円)

光触媒フェイクグリーンの壁掛け。

壁に飾って、お部屋にナチュラルなグリーンをプラス。

枯れない上に、水やりの必要もない手間いらず。

光触媒の消臭機能付き。

みどりは、洋室・和室 どのお部屋にも合う万能アートです。

ゲルアート サマー コーブ

11,817円(税込12,999円)

海沿いに立ち並ぶカラフルな家。

青い海にのんびり浮かぶ白いヨット。

オレンジ・赤・黄色。あざやかなお花が咲く美しい庭。

こういう場所でのんびりしてみたい。

絵の表面にデコボコをつけ油絵の質感を表現するゲル加工。

1点1点手作業で制作しています。

|

おすすめ商品の紹介

《絵てぬぐい》日本の春【メール便】

《絵てぬぐい》日本の春【メール便】

1,800円(税込1,980円)

最新 売れ筋・人気商品

最近チェックした商品